вҖңе·ҰжүӢж–ӯи…•пјҢеҸіжүӢйҖ иЎҖвҖқвҖ”вҖ”и·ЁеӣҪиҚҜдјҒжӯЈеҠ йҖҹйҖҖеҮәдҪҺйҷ„еҠ еҖјжҲҗзҶҹиөӣйҒ“пјҢдёәж–°дә§е“Ғз»“жһ„и…ҫжҢӘз©әй—ҙгҖӮ

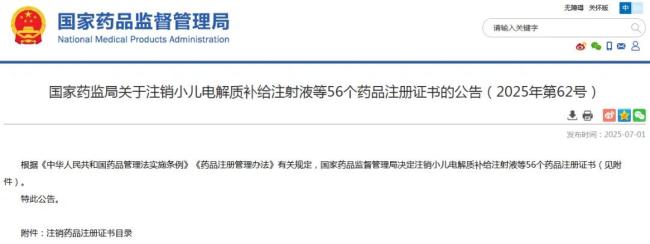

иҝ‘ж—ҘпјҢеӣҪ家иҚҜзӣ‘еұҖеҸ‘еёғе…ідәҺжіЁй”Җе°Ҹе„ҝз”өи§ЈиҙЁиЎҘз»ҷжіЁе°„ж¶Ізӯү56дёӘиҚҜе“ҒжіЁеҶҢиҜҒд№Ұзҡ„е…¬е‘ҠгҖӮеҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢеңЁжіЁй”Җзҡ„иҚҜе“ҒеҗҚеҚ•дёӯпјҢеӨ–дјҒдә§е“ҒиҫҫеҲ°30дҪҷдёӘпјҢеҚ жҜ”иҝҮеҚҠпјҢеҢ…жӢ¬иҫүз‘һгҖҒиҜәеҚҺгҖҒи‘ӣе…°зҙ еҸІе…ӢпјҲGSKпјүгҖҒBIпјҲеӢғжһ—ж јж®·ж јзҝ°пјүзӯүзҹҘеҗҚиҚҜдјҒж——дёӢзҡ„йғЁеҲҶеҺҹз ”иҚҜе“ҒгҖӮ

вҖңеёҰйҮҸйҮҮиҙӯеҺӢд»·гҖҒдё“еҲ©жӮ¬еҙ–еҶІеҮ»гҖҒеҲӣж–°иҚҜиҝӯд»ЈеҖ’йҖјиЎҢдёҡиҪ¬еһӢеҚҮзә§гҖӮвҖқеңЁдёҡеҶ…зңӢжқҘпјҢиҚҜе“Ғж’ӨеёӮжҳҜеҢ»иҚҜиЎҢдёҡз»“жһ„жҖ§и°ғж•ҙзҡ„иЎЁзҺ°пјҢж—ўеҸҚжҳ дәҶеёӮеңәз«һдәүзҡ„еҠ еү§пјҢд№ҹйў„зӨәзқҖдә§дёҡеҚҮзә§зҡ„еҠ йҖҹгҖӮ

йғЁеҲҶжіЁй”ҖеҺҹз ”иҚҜеҸҜиғҪе·ІиҝҮдё“еҲ©жңҹпјҢйқўдёҙжҝҖзғҲд»ҝеҲ¶иҚҜз«һдәүпјҢйҖүжӢ©дё»еҠЁйҖҖеҮәеёӮеңәпјҢеҰӮиҫүз‘һзҡ„еҲ©еҘҲе”‘иғәи‘Ўиҗ„зі–жіЁе°„ж¶Іе’ҢжіЁе°„з”Ёе“ҢжӢүиҘҝжһ—й’ д»–е”‘е·ҙеқҰй’ гҖҒиҜәеҚҺзҡ„дҫқз»ҙиҺ«еҸёзүҮд»ҘеҸҠBIзҡ„зҫҺжҙӣжҳ”еә·жіЁе°„ж¶Ізӯүе“Ғз§ҚеңЁеӣҪеҶ…д»ҝеҲ¶иҚҜз«һдәүдёӯдјҳеҠҝдёҚеҶҚпјҢиҖҢеҺҹз ”иҚҜж’ӨеҮәжңүеҸҜиғҪдёәеӣҪеҶ…дјҳиҙЁд»ҝеҲ¶иҚҜи…ҫеҮәеёӮеңәз©әй—ҙгҖӮ

еҺҹз ”иҚҜвҖңж·ҳжұ°иөӣвҖқиҫүз‘һгҖҒBIгҖҒиҜәеҚҺйҖҖеңә

еҺҹз ”иҚҜзҡ„йҖҖеёӮжҳҜеӨҡз§Қеӣ зҙ е…ұеҗҢдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңпјҢеҢ…жӢ¬дё“еҲ©еҲ°жңҹгҖҒд»ҝеҲ¶иҚҜз«һдәүгҖҒеёҰйҮҸйҮҮиҙӯж”ҝзӯ–д»ҘеҸҠдјҒдёҡжҲҳз•Ҙи°ғж•ҙгҖӮеҪ“д»ҝеҲ¶иҚҜе“ҒеҮӯеҖҹжҲҗжң¬дјҳеҠҝж¶Ңе…ҘеёӮеңәпјҢдјҡзӣҙжҺҘеҶІеҮ»еҺҹз ”иҚҜзҡ„д»·ж јдҪ“зі»гҖӮжҲҗзҶҹдә§е“Ғд»·ж јиў«вҖңй’іеҲ¶вҖқпјҢеңЁйҮҚж–°е®Ўи§ҶдёӯеӣҪеёӮеңәгҖҒйҮҚдј°дёӯеӣҪеҲӣж–°жҪңеҠӣеҗҺпјҢеҹәдәҺй•ҝиҝңеҸ‘еұ•зҡ„жҲҳз•ҘеҶізӯ–пјҢи·ЁеӣҪиҚҜдјҒиҮӘ然е°Ҷи§ҶзәҝиҪ¬еҗ‘дәҶеҲ©ж¶ҰзҺҮжӣҙй«ҳзҡ„еҲӣж–°дә§е“Ғз®ЎзәҝпјҢиө„жәҗйӣҶдёӯжҠ•ж”ҫжӣҙеӨ§д»·еҖјзҡ„ж–°дә§е“ҒгҖӮ

жӯӨж¬Ўиҫүз‘һз”іиҜ·жіЁй”Җзҡ„дёӨж¬ҫжҠ—иҸҢиҚҜзү©еқҮдёәйӣҶйҮҮе“Ғз§ҚгҖӮе…¶дёӯеҲ©еҘҲе”‘иғәи‘Ўиҗ„зі–жіЁе°„ж¶Ідёә第дә”жү№еӣҪ家иҚҜе“ҒйӣҶйҮҮе“Ғз§ҚпјҢжңҖз»Ҳз”ұиұӘжЈ®иҚҜдёҡгҖҒ科дјҰеҲ¶иҚҜгҖҒжӯЈеӨ§дё°жө·еҲ¶иҚҜдёү家дјҒдёҡдёӯж ҮпјҢиҫүз‘һеҮәеұҖйӣҶйҮҮеёӮеңәгҖӮ

еңЁз¬¬е…«жү№еӣҪ家иҚҜе“ҒйӣҶдёӯйҮҮиҙӯдёӯпјҢжіЁе°„з”Ёе“ҢжӢүиҘҝжһ—й’ д»–е”‘е·ҙеқҰй’ жңҖз»ҲеҲҷз”ұеұұдёңе®үдҝЎеҲ¶иҚҜгҖҒжө·еҚ—йҖҡз”ЁдёүжҙӢиҚҜдёҡгҖҒзҸ жө·иҒ”йӮҰеҲ¶иҚҜзӯү9家еӣҪеҶ…иҚҜдјҒдёӯж ҮпјҢеҺҹз ”еҺӮ家иҫүз‘һеҮәеұҖгҖӮglobal market insightsж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢ2023е№ҙпјҢе…Ёзҗғе“ҢжӢүиҘҝжһ—й’ д»–е”‘е·ҙеқҰй’ й”Җе”®йўқзәҰдёә25дәҝзҫҺе…ғпјҢиҝ‘дә”е№ҙеӨҚеҗҲеўһй•ҝзҺҮзәҰдёә3%гҖӮзұіеҶ…зҪ‘ж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢ2023е№ҙиҜҘдә§е“ҒеңЁдёӯеӣҪе…¬з«ӢеҢ»з–—жңәжһ„з»Ҳз«Ҝй”Җе”®йўқиҫҫ58дәҝе…ғпјҢеҗҢжҜ”еўһй•ҝ5%гҖӮ

иҜәеҚҺзҡ„дҫқз»ҙиҺ«еҸёзүҮжӯӨж¬ЎжіЁй”Җжү№ж¬ЎжҳҜеӣҪиҚҜеҮҶеӯ—HJ20171146пјҢиҜҘиҚҜдәҺ2013е№ҙиҝӣе…ҘдёӯеӣҪеёӮеңәпјҢ2017е№ҙзәіе…ҘеӣҪ家еҢ»з–—дҝқйҷ©иҚҜе“Ғзӣ®еҪ•гҖӮеҮӯеҖҹе…ҲеҸ‘дјҳеҠҝе’Ңе“ҒзүҢзҹҘеҗҚеәҰпјҢе…¶жӣҫеңЁе…ЁзҗғеёӮеңәеҸ–еҫ—дёҚй”ҷзҡ„й”Җе”®дёҡз»©пјҢ2019е№ҙе…Ёзҗғй”Җе”®йўқиҫҫеҲ°20.24дәҝзҫҺе…ғгҖӮ然иҖҢпјҢйҡҸзқҖ2020е№ҙзӣёе…ідё“еҲ©еңЁзҫҺеӣҪзӯүең°еҢәеҲ°жңҹпјҢе…¶й”Җе”®йўқеҸ—еҲ°д»ҝеҲ¶иҚҜеҶІеҮ»пјҢ2022е№ҙй”Җе”®йўқйҷҚиҮі5.12дәҝзҫҺе…ғгҖӮ2019е№ҙ11жңҲпјҢжӯЈеӨ§еӨ©жҷҙзҡ„дҫқз»ҙиҺ«еҸёзүҮпјҲ5mgгҖҒ10mgдёӨз§Қи§„ж јпјүиҺ·жү№дёҠеёӮпјҢжҲҗдёәеӣҪеҶ…йҰ–家йҖҡиҝҮдёҖиҮҙжҖ§иҜ„д»·зҡ„д»ҝеҲ¶иҚҜдјҒдёҡгҖӮжӯЈеӨ§еӨ©жҷҙйҖҡиҝҮдё“еҲ©жҢ‘жҲҳжҲҗеҠҹпјҢиҺ·еҫ—жҲ‘еӣҪиҚҜе“Ғдё“еҲ©й“ҫжҺҘеҲ¶еәҰе®һж–Ҫд»ҘжқҘйҰ–дёӘ12дёӘжңҲеёӮеңәзӢ¬еҚ жңҹпјҢиҝҷеҜ№иҜәеҚҺзҡ„еҺҹз ”иҚҜеёӮеңәд»ҪйўқйҖ жҲҗдәҶжҳҫи‘—еҶІеҮ»гҖӮжӯӨеҗҺпјҢеӣҪеҶ…еӨҡ家дјҒдёҡд№ҹзә·зә·е…ҘеұҖпјҢеёӮеңәз«һдәүж„ҲеҸ‘жҝҖзғҲгҖӮ

BIзҡ„зҫҺжҙӣжҳ”еә·жіЁе°„ж¶ІйҖҖеёӮпјҢеҸҜиғҪдёҺеӣҪеҶ…ж”№иүҜеһӢд»ҝеҲ¶иҚҜзҡ„дёҠеёӮеҜҶеҲҮзӣёе…ігҖӮ5жңҲ1ж—ҘпјҢCDEпјҲеӣҪ家иҚҜе“Ғзӣ‘зқЈз®ЎзҗҶеұҖиҚҜе“Ғе®ЎиҜ„дёӯеҝғпјүе®ҳзҪ‘еҸ—зҗҶдәҶжөҷжұҹеңЈе…ҶиҚҜзү©дёҺжқӯе·һжҫідәҡз”ҹзү©иҒ”еҗҲжҸҗдәӨзҡ„зҫҺжҙӣжҳ”еә·жіЁе°„ж¶Ід»ҝеҲ¶дёҠеёӮз”іиҜ·гҖӮ

иҝҷжҳҜ继д»Ҡе№ҙ1жңҲзҹіиҚҜйӣҶеӣўдёӯиҜәиҚҜдёҡйҖ’дәӨеҗҢзұ»з”іиҜ·д№ӢеҗҺзҡ„第дәҢ家гҖӮеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢзҹіиҚҜйӣҶеӣў6жңҲ20ж—ҘеҸ‘еёғе…¬е‘Ҡз§°е…¶ејҖеҸ‘зҡ„зҫҺжҙӣжҳ”еә·жіЁе°„ж¶ІпјҲв…ўпјүд»Ҙд»ҝеҲ¶3зұ»жҠҘдә§иҺ·жү№пјҢйҖӮз”ЁдәҺжІ»з–—жҲҗдәәдёӯйҮҚеәҰз–јз—ӣпјҢжҳҜеӣҪеҶ…йҰ–家иҺ·жү№зҡ„йқҷи„үз»ҷиҚҜзәіжҷ¶дә§е“ҒгҖӮиҝҷиЎЁжҳҺпјҢеӣҪеҶ…иҚҜдјҒеңЁзҫҺжҙӣжҳ”еә·жіЁе°„ж¶ІйўҶеҹҹзҡ„з ”еҸ‘е’ҢдёҠеёӮиҝӣзЁӢжӯЈеңЁеҠ йҖҹпјҢеҜ№еҺҹз ”иҚҜеёӮеңәеҪўжҲҗдәҶжңүеҠӣеҶІеҮ»гҖӮ

еӣҪеҶ…д»ҝеҲ¶иҚҜиЎҢдёҡеҸ‘еұ•иҝ…йҖҹпјҢз«һдәүжҝҖзғҲгҖӮйӣҶйҮҮж”ҝзӯ–е®һж–ҪеҗҺпјҢиҚҜе“Ғд»·ж јеӨ§е№…дёӢйҷҚпјҢеҺҹз ”иҚҜзҡ„д»·ж јдјҳеҠҝдёҚеҶҚпјҢеҖ’йҖји·ЁеӣҪиҚҜдјҒеҗҜеҠЁвҖңжҲҳз•Ҙ收缩вҖқпјҢе°Ҷиө„жәҗйӣҶдёӯеҲ°жӣҙжңүз«һдәүеҠӣе’ҢеҲ©ж¶Ұз©әй—ҙзҡ„дә§е“ҒдёҠгҖӮеҜ№дәҺдёҖдәӣжҠ•е…Ҙдә§еҮәжҜ”дёҚй«ҳзҡ„з®Ўзәҝе’Ңдә§е“ҒпјҢеҺҹз ”иҚҜдјҒдјҡдё»еҠЁж”ҫејғпјҢжӯӨж¬ЎйғЁеҲҶдјҒдёҡжіЁй”ҖиҚҜе“ҒжіЁеҶҢиҜҒд№ҰпјҢеҸҜиғҪжҳҜе…¶е…ЁзҗғжҲҳз•Ҙи°ғж•ҙзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

еҠ з ҒеёғеұҖеҲӣж–°иҚҜдёҺжң¬еңҹиҚҜдјҒеҜҶйӣҶвҖңзүөжүӢвҖқ

йңҖжҢҮеҮәзҡ„жҳҜпјҢйғЁеҲҶдә§е“Ғзҡ„жіЁй”Җ并дёҚж„Ҹе‘ізқҖеӨ–иө„дјҒдёҡжӯЈеңЁж”ҫејғеӣҪеҶ…еёӮеңәгҖӮзӣёеҸҚпјҢи·ЁеӣҪдјҒдёҡеңЁеҚҺзҡ„жҠ•иө„жҲҳз•ҘжӯЈеңЁжӮ„然иҪ¬еҸҳпјҢжӯЈйҖҗжӯҘж”ҫејғз«һдәүзҷҪзғӯеҢ–зҡ„жҲҗзҶҹеёӮеңәпјҢиҪ¬иҖҢиҒҡз„Ұжӣҙе…·жҪңеҠӣзҡ„еҲӣж–°йўҶеҹҹгҖӮеҹәдәҺиҝҷдёҖжҲҳз•Ҙи°ғж•ҙпјҢдј—еӨҡи·ЁеӣҪиҚҜдјҒзә·зә·е°ҶеӨ§йҮҸиө„йҮ‘жҠ•е…ҘдёӯеӣҪеёӮеңәпјҢ并дёҺеӣҪдә§еҲӣж–°иҚҜдјҒеҜҶйӣҶвҖңзүөжүӢвҖқпјҢејҖеҗҜж·ұеәҰеҗҲдҪңгҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢжҲ‘еӣҪеҲӣж–°иҚҜдә§дёҡеҸ–еҫ—дәҶжҳҫи‘—зҡ„жҲҗжһңгҖӮгҖҠ2024-2029е№ҙдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜиЎҢдёҡеёӮеңәдҫӣйңҖеҸҠйҮҚзӮ№дјҒдёҡжҠ•иө„иҜ„дј°з ”з©¶еҲҶжһҗжҠҘе‘ҠгҖӢзҡ„ж•°жҚ®йў„и®ЎпјҢ2024е№ҙдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜй”Җе”®йўқиҫҫеҲ°зәҰ7534дәҝе…ғгҖӮиҝҷдёҖеёӮеңә规模зҡ„еҝ«йҖҹеўһй•ҝпјҢе……еҲҶеұ•зӨәдәҶжҲ‘еӣҪеҲӣж–°иҚҜдә§дёҡзҡ„ејәеҠІеҸ‘еұ•еҠҝеӨҙгҖӮ

еңЁиҝҷж ·зҡ„иғҢжҷҜдёӢгҖӮеӣҪеҶ…еҲӣж–°иҚҜдјҒдёҺеӣҪйҷ…иҚҜдјҒзҡ„еҗҲдҪңдёҚж–ӯж·ұеҢ–гҖӮжҚ®дёҚе®Ңе…Ёз»ҹи®ЎпјҢжҲӘиҮі2025е№ҙ6жңҲ30ж—ҘпјҢдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜйўҶеҹҹBDпјҲе•ҶеҠЎжӢ“еұ•пјүеҮәжө·дәӨжҳ“дәӢ件已超иҝҮ50иө·пјҢжҠ«йңІеҗҲдҪңжҖ»йҮ‘йўқеҗҲи®Ўй«ҳиҫҫ484.48дәҝзҫҺе…ғпјҢеҲӣдёӢеҺҶеҸІж–°й«ҳгҖӮ

5жңҲ20ж—ҘпјҢдёүз”ҹеҲ¶иҚҜе®ЈеёғдёҺиҫүз‘һиҫҫжҲҗдёҖйЎ№жҖ»йўқй«ҳиҫҫ60.5дәҝзҫҺе…ғзҡ„жҺҲжқғеҚҸи®®пјҢе°Ҷе…¶иҮӘдё»з ”еҸ‘зҡ„PD-1/VEGFеҸҢзү№ејӮжҖ§жҠ—дҪ“SSGJ-707зҡ„е…ЁзҗғпјҲйҷӨдёӯеӣҪеҶ…ең°пјүејҖеҸ‘гҖҒз”ҹдә§е’Ңе•ҶдёҡеҢ–жқғзӣҠзӢ¬е®¶жҺҲдәҲиҫүз‘һпјҢеҗҢж—¶дҝқз•ҷдёӯеӣҪеҶ…ең°зҡ„жқғзӣҠгҖӮжң¬ж¬Ўдёүз”ҹеҲ¶иҚҜе’Ңиҫүз‘һзҡ„жҖ»дәӨжҳ“д»·еҖјжңүжңӣзӘҒз ҙдёӯеӣҪз”ҹзү©иҚҜжө·еӨ–жҺҲжқғзәӘеҪ•гҖӮж №жҚ®еҚҸи®®пјҢдёүз”ҹеҲ¶иҚҜе°ҶиҺ·еҫ—12.5дәҝзҫҺе…ғйҰ–д»ҳж¬ҫгҖҒжңҖй«ҳ48дәҝзҫҺе…ғйҮҢзЁӢзў‘д»ҳж¬ҫпјҢд»ҘеҸҠдёӨдҪҚж•°зҷҫеҲҶжҜ”зҡ„й”Җе”®еҲҶжҲҗгҖӮ

йҷӨдәҶBDеҗҲдҪңпјҢеӨ–иө„иҚҜдјҒиҝҳеңЁеҠ йҖҹз ”еҸ‘е’Ңз”ҹдә§еҹәең°зҡ„жң¬еңҹеҢ–еёғеұҖгҖӮд»Ҡе№ҙд»ҘжқҘпјҢзҪ—ж°ҸеҗҜеҠЁдәҶжҖ»жҠ•иө„иҫҫ20.4дәҝе…ғзҡ„дёӯеӣҪе…Ёж–°з”ҹзү©еҲ¶иҚҜз”ҹдә§еҹәең°йЎ№зӣ®пјӣйҳҝж–ҜеҲ©еә·д№ҹеңЁж— й”ЎејҖе·Ҙе»әи®ҫдәҶжҖ»жҠ•иө„规模超иҝҮ34дәҝе…ғзҡ„е°ҸеҲҶеӯҗиҚҜзү©ж–°е·ҘеҺӮгҖӮзҪ—ж°Ҹзҡ„ж–°йЎ№зӣ®е»әжҲҗеҗҺе°ҶжҲҗдёәе…¶еңЁдёӯеӣҪзҡ„第дәҢдёӘеҲӣж–°иҚҜзү©з”ҹдә§еҹәең°гҖӮ

жӣҙж—©д№ӢеүҚпјҢиҜәе’ҢиҜәеҫ·еҺ»е№ҙе®ЈеёғеңЁеӨ©жҙҘжҠ•иө„зәҰ40дәҝе…ғпјҢз”ЁдәҺж— иҸҢеҲ¶еүӮжү©е»әйЎ№зӣ®пјӣзӨјжқҘжҠ•иө„йҖҫ14дәҝе…ғпјҢеҚҮзә§е…¶иӢҸе·һе·ҘеҺӮдә§иғҪгҖӮд»…еңЁеҢ—дә¬пјҢе°ұжңүйҳҝж–ҜеҲ©еә·жҠ•иө„25дәҝзҫҺе…ғе»әи®ҫ第е…ӯдёӘе…ЁзҗғжҲҳз•Ҙз ”еҸ‘дёӯеҝғд»ҘеҸҠйҰ–дёӘеңЁеҚҺз–«иӢ—е·ҘеҺӮпјҢзӨјжқҘеҲӣж–°еӯөеҢ–еҷЁжӯЈејҸжҠ•е…ҘиҝҗиҗҘгҖҒйҰ–家еӯөеҢ–дјҒдёҡе®һзҺ°е…Ҙй©»пјҢзҫҺж•ҰеҠӣж•°еӯ—еҢ–еҢ»з–—еҲӣж–°еҹәең°зӯҫзәҰ并жҸӯ幕пјҢиҫүз‘һзҡ„еҢ—дә¬з ”еҸ‘дёӯеҝғжӯЈејҸеҗҜз”ЁгҖӮиҝҷдәӣдёҫжҺӘе……еҲҶеұ•зҺ°дәҶеӨ–иө„иҚҜдјҒеҜ№дёӯеӣҪеёӮеңәзҡ„йҮҚи§ҶдёҺй•ҝжңҹжҠ•е…ҘгҖӮ

ж— и®әжҳҜжіЁй”Җдә§е“ҒгҖҒеҗҲдҪңдәӨжҳ“иҝҳжҳҜжҠ•иө„е»әеҺӮпјҢи·ЁеӣҪиҚҜдјҒзҡ„з§Қз§ҚеҠЁдҪңиғҢеҗҺйғҪжҢҮеҗ‘еҗҢдёҖдёӘе…ій”®йҖ»иҫ‘вҖ”вҖ”дјҳеҢ–иө„жәҗй…ҚзҪ®гҖӮдёҖж–№йқўпјҢи·ЁеӣҪеҲ¶иҚҜжӯЈйқўдёҙдёҘеі»зҡ„вҖңдё“еҲ©жӮ¬еҙ–вҖқеҚұжңәпјҢжҖҘйңҖиЎҘе……жңүз«һдәүеҠӣзҡ„ж–°дә§е“Ғз®ЎзәҝгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢдёӯеӣҪдјҒдёҡеңЁж–°йқ¶зӮ№еҸ‘зҺ°гҖҒж—©жңҹејҖеҸ‘гҖҒдёҙеәҠж•ҲзҺҮзӯүж–№йқўеұ•зҺ°еҮәејәеҠІеҠҝиғҪпјҢеңЁеӣҪйҷ…еёӮеңәдёҠе…·жңүиҫғй«ҳжҖ§д»·жҜ”гҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢеӣҪеҶ…ж”ҝзӯ–зҺҜеўғд№ҹеңЁжҢҒз»ӯдјҳеҢ–гҖӮд»Һз ”еҸ‘еҲ°еҮҶе…ҘеҶҚеҲ°дҪҝз”Ёе…Ёй“ҫжқЎж”ҜжҢҒдҪ“зі»пјҢжү“з ҙеҲӣж–°иҚҜеҸ‘еұ•з“¶йўҲгҖӮиҖҢеҲӣдёҡжқҝе°ҶеҗҜеҠЁзҡ„第дёүеҘ—ж ҮеҮҶпјҢж”ҜжҢҒдјҳиҙЁжңӘзӣҲеҲ©еҲӣж–°дјҒдёҡдёҠеёӮпјҢеҗҢж—¶йҮҚеҗҜжңӘзӣҲеҲ©дјҒдёҡйҖӮз”ЁдәҺ科еҲӣжқҝ第дә”еҘ—ж ҮеҮҶдёҠеёӮгҖӮиҝҷе°Ҷжҳҫи‘—ж”№е–„еӣҪеҶ…иҚҜдјҒзҡ„иһҚиө„зҺҜеўғпјҢдёәеҲӣж–°иҚҜз ”еҸ‘жҸҗдҫӣжӣҙејәжңүеҠӣзҡ„иө„йҮ‘ж”ҜжҢҒгҖӮ